700后浪齐聚内蒙,盲盒赛制拼脑力,未来科技谁领风骚?

2025-11-15

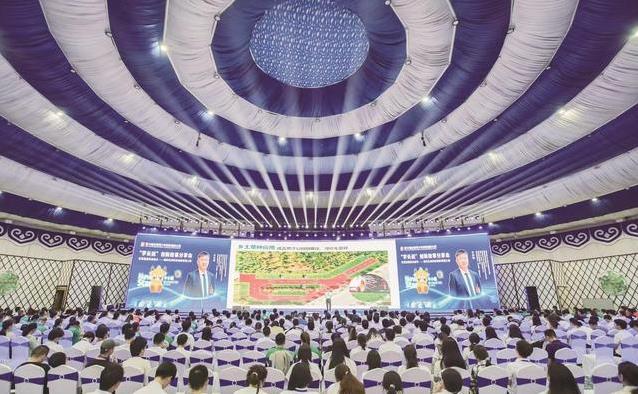

第39届全国青少年科技创新大赛在内蒙古呼和浩特火热开赛,700名年轻人齐聚一堂,脑洞大开,玩转科技!他们不是带着现成的作品来“秀”,而是现场接“硬茬”,用真本事解决真问题。比如,有人要设计一个能给稻谷降温除湿的“绿色粮仓”,有人得在9小时内从300个鸟类“语图”里破解生物多样性的秘密。这比赛,简直像科技版的“极限挑战”!

这场大赛跟以往不一样,赛制大改,堪称40年来最大变革。参赛选手全是15到24岁的年轻人,从高中生到研究生,个个都是“后浪”。他们不带旧作品,全靠现场发挥,面对的题目还都跟国家科技战略挂钩,比如粮食仓储、物流系统、运载装置设计,个个都是现实中的“卡脖子”难题。评委也不看花哨的展示,直接盯着作品的完成度、功能性和性能打分,公平又硬核。

比赛现场像个大工坊,桌子上堆满了各种道具,选手们忙得热火朝天。来自武汉大学的武小玉,学的是测绘专业,却选了个跟自己专业八竿子打不着的“运载装置设计与制作”项目。她笑着说:“完全是硬着头皮上,时间紧得要命!”南京航空航天大学的侯晨阳也直呼:“9小时做完,太刺激了!”这些题目就像“开盲盒”,赛前20天才知道考啥,具体要求还不给,逼得选手们只能靠真本事拼。

“粒粒皆辛苦——粮食仓储方案设计”是个人赛的热门项目。英国选手安娜·西尔弗埋头苦干,设计一个能让2.5公斤稻谷保持新鲜的方案。她一边调试设备,一边跟旁边的中国选手交流,气氛既紧张又友好。评委说,这种高压环境才能逼出选手的真潜力。湖北大学的陈楚铭拿下“中国科协主席奖”,激动得手都抖了。他说:“我学的是生物育种,这次却学到了一堆跨学科的知识,感觉脑子都开花了!”

团体赛也不简单,比如“物流系统设计与制作”,选手们得造出类似长江三峡升船机的“汽车电梯”。一个小组的队员们围着桌子,七嘴八舌讨论方案,有人负责画图,有人动手组装,忙而不乱。另一边,“遥控车设计与制作”的团队赛,选手们调试完车后还拍了张合影,个个笑得像打了胜仗。比赛不光考技术,还考团队配合,简直是脑力和体力的双重考验。

这次大赛还有个特别的地方,专门请了40家企业来搞“双选会”,带来了500多个实习和就业机会。央企、民企、外企都有,机会多得让人眼花缭乱。中国航天基金会还设了个“逐梦航天”专项奖,主题是“月球探索”。中国载人航天工程副总设计师陈善广亲自坐镇,听选手们汇报成果。不少学生直呼:“这不就是通往航天梦的直通车吗?”

除了比赛,组委会还安排了一堆“彩蛋”活动,让选手们在比拼之余交朋友。比如“破冰活动”里,大家交换徽章,聊得不亦乐乎。还有“国际青年文化交流会”,埃及选手试着拉弓射箭,体验内蒙古的传统运动,笑得合不拢嘴。所有中国选手和带队老师都住学生宿舍,晚上还能一起聊到半夜。河南巩义的宋佳霖说:“跟大学生、研究生住一块,感觉跟‘哥们儿’似的,太亲切了!”

大赛还推出了“青少年成长支持计划”,不光发现人才,还要帮他们成长。中国航天基金会的侯秀峰说:“我们想当一座桥,把有潜力的学生送进航天队伍。”组委会还计划长期跟踪选手们的成长,帮他们对接更多机会。这样的安排,让人觉得比赛不只是比拼,更像在种一棵棵科技的“树苗”。

文化交流活动也是亮点之一。选手们穿着各自国家的传统服饰,参加“国际青年文化交流会”,互相分享风俗习惯。集体参观内蒙古博物馆时,大家一边看展一边讨论,气氛轻松又热烈。一位老师感慨:“这感觉就像回到了大学时代,充满了青春的味道。”

这场大赛不只是脑力的较量,更是青春的舞台。年轻人用智慧和汗水,解决国家需要的真问题,展现了中国科技的后备力量。未来,这些年轻人会走向哪里?他们会给世界带来什么惊喜?每个人心里都有自己的答案,答案就在不远的将来。